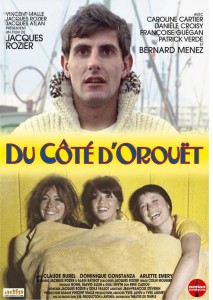

【第2回 『オルエットの方へ』ジャック・ロジエ監督】

先週に引き続き、青春映画のシナリオを鋭意執筆中ですので、今回も青春映画でいこうと思います。その前に個人的に最近考えていることを一点だけ。

僕は映画を撮り始める時に、何かを理解しようと思って撮り始めるのですが、結局撮り終わると、理解どころか、ますます混乱は深くなり、何故自分がそれを撮ったのかさえ分からなくなってしまいます。そこにはおそらく自分の人間的な未熟さ、技術的な稚拙さ、作り手としての弱さが絶対にあるのでしょうが、そればかりではなく、そもそも自分が何かを撮ることでそれを誰に見せようとしているのか(見てもらいたいのか)、それによって何を得ようとしているのか(経済的なものであれ名声的なものであれ)、さっぱり分からないままに撮っているという問題もあると感じています。

そんな堂々巡りをしている中で、最近ようやく一つだけしっくりくる感覚を見つけることができました。僕が撮っている映像の中に「撮らざるを得ない」と感じたものがあるのかどうか、そこが、その映画を僕が撮るべきだったかどうかの現時点で唯一の基準になるのだと思うようになったのです。

これは『オルエットの方へ』という、見ようによっては極めて退屈で一本調子な映画について語る上で、とても重要な視点です。というのも、僕はこの映画を何度も繰り返し観て、考える中で、先程の考えに行きあたったと言っても過言ではないからです。

この映画はフランスの三人組の女の子たちのひと夏のバカンスを描いています。僕の記事ではストーリーの要約は原則しない方向で考えていますが、もう本当に今の一行で全てのストーリーを言ってしまっていると言っても問題にならないほどに、そのまんまの物語なのです。

道化的役回りで会社の上司が物語に絡んできますが、彼女たちは彼をひたすらからかうばかりです。後半、海辺でボートに乗っているイケメン(テンプレすぎる!)が出てきて、申し訳程度に三角関係らしきものが生じたりもしますが、そこまで物語として面白く練られているわけではありません。かといって三人の女の子たちも「彼女たちを見ていられれば160分(長い!)なんてあっという間だぜ!」ってほどの美人なわけではなく、都会で生活して、時折悩んで、時折泣いて、昼食後のケーキを楽しみにしているような、ごく普通の可愛らしい、しかし基本的には平凡といって良い女性たちです。

ただし、この映画が映しているものは、その全てが、徹底的に、瑞々しいのです。

三人組の女の子のいつ終わるとも知れぬ馬鹿騒ぎの明るさ(そして彼女たちもその時間が終わらないと信じている、その様の美しさ)、そしてそれは夏の終わりとともに終わってしまうという静かな淋しさ(そこではほんの少しだけ後悔や反省も含まれている、勿論取り返しのつく程度のものだが)、けれども図太いもので夏が終わったら次の夏のバカンスのことを考えてしまう軽やかさ(彼女たちにちょっとだけ傷つけられた会社の上司が新入の女性を口説いていて、これまた逞しい)、それら全てが画面一杯に横溢しているんです。

この映画にはおそらくメッセージなどはなく、撮られることで社会に向けられるような何らかの意味的なものは全て周到に回避されています。ほんの少しでも社会批評にはならないように。実際、この映画は殆どお蔵入り同然の扱いを受けてしまったようで、監督は映画をコンスタントに撮ることはできなくなり、この映画も最近になるまであまり一般に知られてはなかったそうです(今でも一部の人しか知りませんよね)。

では、この映画は何を目的に撮られたのか。おそらく、この映画は、ジャック・ロジエ監督にとって、「撮らざるを得ない」ものだったのではないでしょうか。意味や批評や向けられるものさえ超えて、ただただ「撮らざるを得ない」、その気分こそがこの作品に圧倒的な瑞々しさを与えているんだと思います。

ただし、『オルエットの方へ』はジャック・ロジエさんというフランスの方が撮られた映画であって、当り前のことですが僕の映画ではありません。僕の映画ではないので、僕の映画を「撮らざるを得ないこと」への直接的な結論でもないと思っています。

僕としては、僕が選び取って映像に残している、その「何か」を何故「撮らざるを得なかったのか」について考えるようになってきて、その点ではますます混乱してきた感じもあります。僕は何故とある感情を映画として撮らざるを得ないのか、今後の課題として、まだまだ悩み続けていこうと思っています。

僕は頭で考えることが得意な方ではなりませんので、おそらく新しい作品を(それが誰に期待されているものでなかったとしても)撮り続けながら、自分なりに誠実に考えていこうと思っております。

中川龍太郎